企業が持続的に成長し、競争力を維持・強化するためには、業務プロセスの改善が欠かせません。...

7.ナレッジマネジメントとは?基本となる考え方からポイントまでを解説

中小企業が組織全体のパフォーマンスを底上げし、市場変化に柔軟に対応しながら持続的に成長するためには、各従業員が持つ知識・ノウハウをいかに共有し合い、組織として活用できるかが極めて重要です。 これまで、業務一覧表による全体像把握や、作業手順書・マニュアル整備による標準化、オペレーショナルエクセレンス(OE)を通じた継続的改善などを紹介してきました。

そうした個々の取り組みをさらに有機的に結びつけ、組織全体の「学習能力=IQ」を高める枠組みこそが「ナレッジマネジメント(Knowledge Management)」です。

現代におけるナレッジマネジメントの再定義

従来のナレッジマネジメントは、「マニュアルを作って保管すること」になりがちでした。 しかし2026年の現在、その定義は劇的に進化しています。 「AIとデジタル技術を介して、組織内の知識を血液のように循環させ、新たな価値を創発し続ける仕組み」。 これが現代のナレッジマネジメントです。

本記事では、不変の基本理論である「SECIモデル」に最新のAI活用を掛け合わせた新しい実践手法や、中小企業が「情報の死蔵」を防ぎ「生きた知識」を活用するためのポイントを、具体的に解説します。

(このサイトでは、中小企業が業務プロセスの最適化を実践し、持続的な成長を実現するための総合的な情報を提供しています。全体像や関連する記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」でご覧いただけます。)

目次

- 1. ナレッジマネジメントとは何か(SECIモデルの進化)

- 2. なぜ中小企業にとって重要なのか(資産化と継承)

- 3. 知識共有を促進するツールとプロセス(AI時代の新常識)

- 4. 成功するナレッジマネジメントの条件

- 5. 具体的な導入事例

- まとめ

- 補足コンテンツ

1. ナレッジマネジメントとは何か(SECIモデルの進化)

ナレッジマネジメント(KM)は、組織内に存在する「暗黙知」と「形式知」を相互に変換し、増幅させるプロセスです。

暗黙知と形式知

- 暗黙知 (Tacit Knowledge): ベテランの勘、コツ、経験則、職人芸など、言語化されていない個人的な知識。

- 形式知 (Explicit Knowledge): マニュアル、手順書、データベース、設計図など、言語化・数値化された共有可能な知識。

AI時代に加速する「SECIモデル」

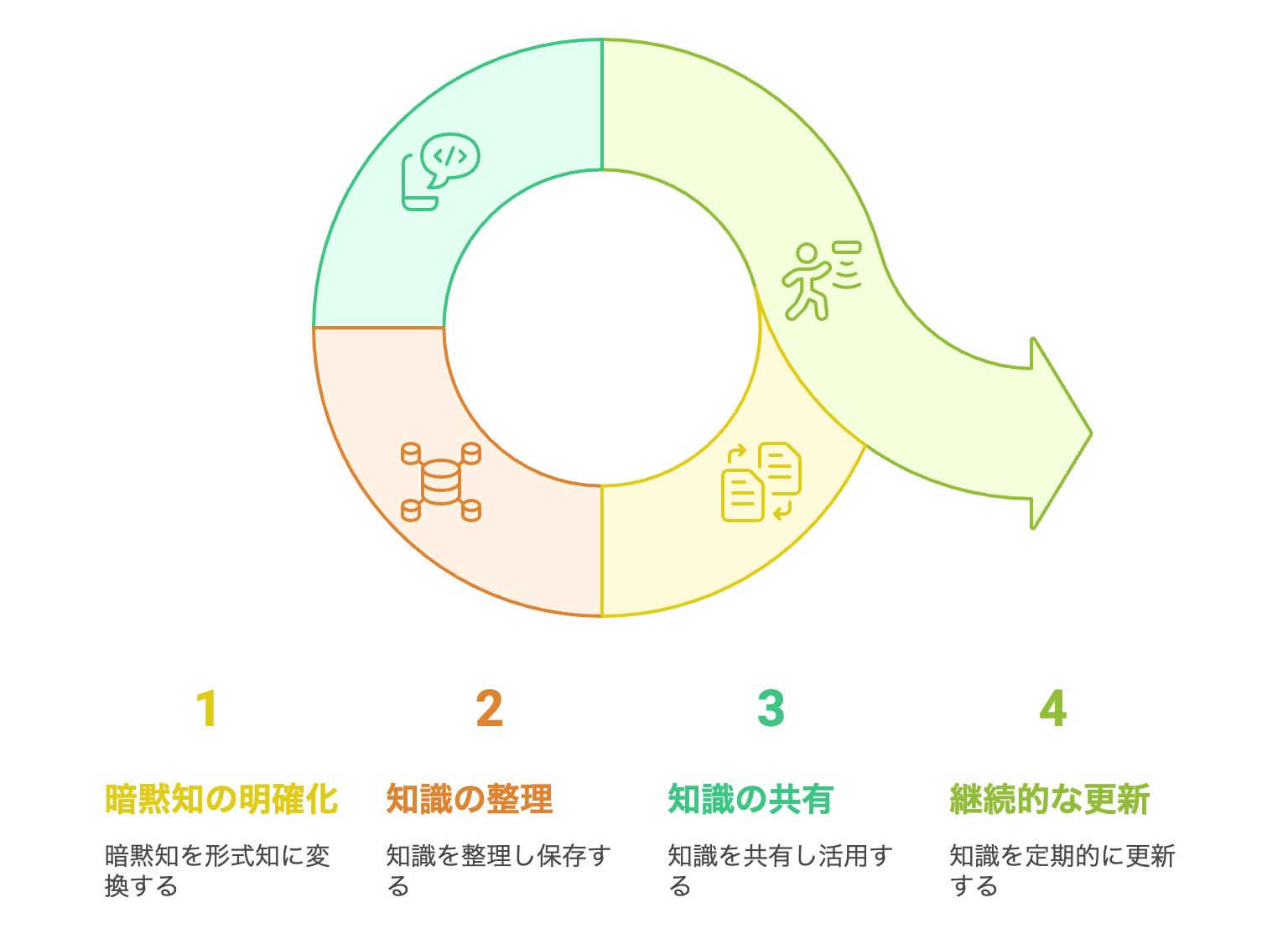

知識創造のプロセスとして有名な「SECIモデル」も、AIの登場によって各フェーズが劇的に高速化しています。

図1 ナレッジマネジメントのサイクル(SECIモデル)

- 共同化 (Socialization): 暗黙知 → 暗黙知

- 従来: OJTや飲み会で、先輩の背中を見て学ぶ。

- 現代: 「デジタル共同化」。Zoom録画やチャットログ等の「生データ」をAIが解析し、熟練者の行動パターンを抽出します。

- 表出化 (Externalization): 暗黙知 → 形式知

- 従来: 本人が苦労してマニュアルを書く。

- 現代: 「AIインタビュー」。生成AIが「なぜその判断をしたのですか?」と質問し、対話の中からノウハウを引き出し、自動でドキュメント化します。

- 連結化 (Combination): 形式知 → 形式知

- 従来: 書類を整理し、フォルダに分類する。

- 現代: 「ナレッジグラフ構築」。AIが膨大なドキュメント間の関連性を自動で見つけ出し、「A社のトラブル事例は、B製品の仕様と関連している」といった新たな気づきを提示します。

- 内面化 (Internalization): 形式知 → 暗黙知

- 従来: マニュアルを読んで練習する。

- 現代: 「シミュレーション学習」。VRや対話型AIアバターを相手に、形式知化されたノウハウを擬似体験し、高速で自分のスキルとして体得します。

2. なぜ中小企業にとって重要なのか(資産化と継承)

中小企業において、ナレッジマネジメントは「守り」と「攻め」の両面で生命線となります。

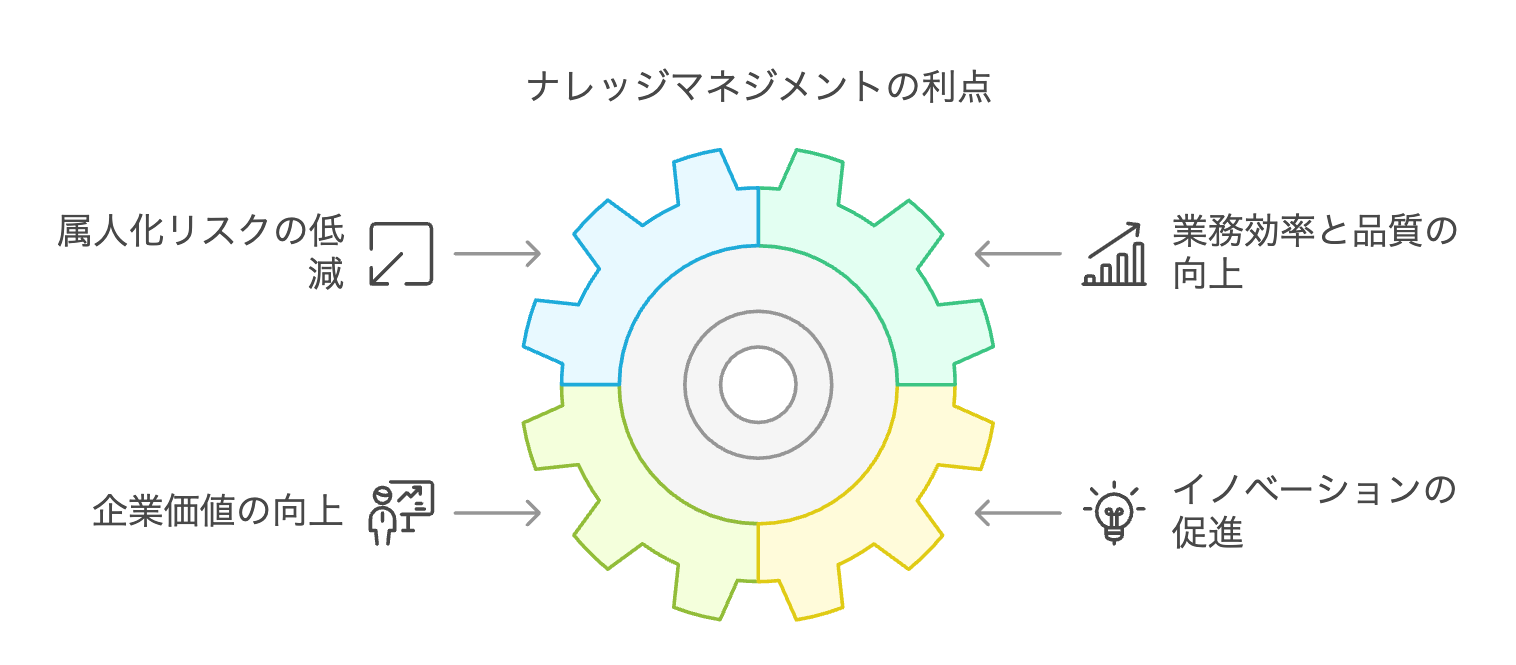

図2 ナレッジマネジメントの利点

図2 ナレッジマネジメントの利点

-

最強のBCP(事業継続計画)対策 「あの人が辞めたら回らない」という状況は、経営上の最大リスクです。 ナレッジがシステム上に「資産」として残っていれば、人材の入れ替わりがあっても業務品質を維持できます。

-

「車輪の再発明」を防ぐ 過去に誰かが解決したトラブルに、別の社員がゼロから悩むのは時間の無駄です。 「過去の失敗・成功」に1秒でアクセスできれば、社員は常に「その先」の創造的な仕事に集中できます。

-

AI活用の土台となる(AIの燃料) 今や多くの企業が社内専用AI(RAG構築など)に取り組み始めています。 しかし、AIに学習させるための「良質なテキストデータ(形式知)」がなければ、賢いAIは育ちません。 ナレッジマネジメントの実践は、自社専用の強力なAIアシスタントを育てるための「燃料補給」そのものなのです。

3. 知識共有を促進するツールとプロセス(AI時代の新常識)

では、具体的に何を使うべきか。 「ストック型(蓄積)」と「フロー型(流れる情報)」の融合がカギです。

(1) ツール選定の視点:ベクトル検索と自動化

- エンタープライズサーチ(AI検索): かつての検索は、ファイル名を正確に入れないとヒットしませんでした。現代の「ベクトル検索」搭載ツールは、「先月のA社のクレーム、どうなったっけ?」と自然言語で聞くだけで、チャットログ、メール、PDFを横断して答えを探し出してくれます。

- コラボレーションツール(Slack / Teams + AI要約): 日々のチャット(フロー情報)は放置すると流れて消えます。AI要約プラグインを導入し、「今日の重要な決定事項」を自動でWiki(ストック情報)に転記させる仕組みが有効です。

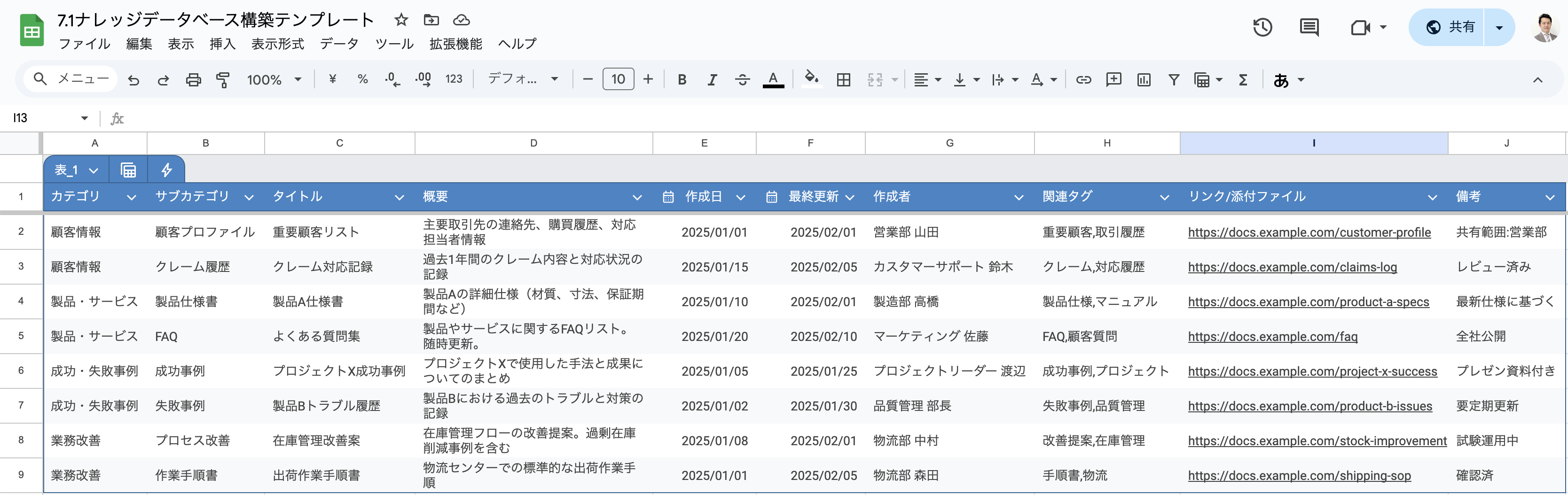

(2) 知識データベース構築のコツ

最初は小さく始めます。

*「ナレッジデータベース構築テンプレート」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

*「ナレッジデータベース構築テンプレート」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

- タグ付けの自動化: 人間が手動でタグをつけるのは続きません。内容を解析して自動でタグ付けしてくれるツールを選びましょう。

- 「Q&A」から始める: マニュアルをゼロから書くのは大変ですが、「よくある質問と回答」なら現場のチャットからコピペするだけで作れます。これが最も実用的なナレッジベースになります。

4. 成功するナレッジマネジメントの条件

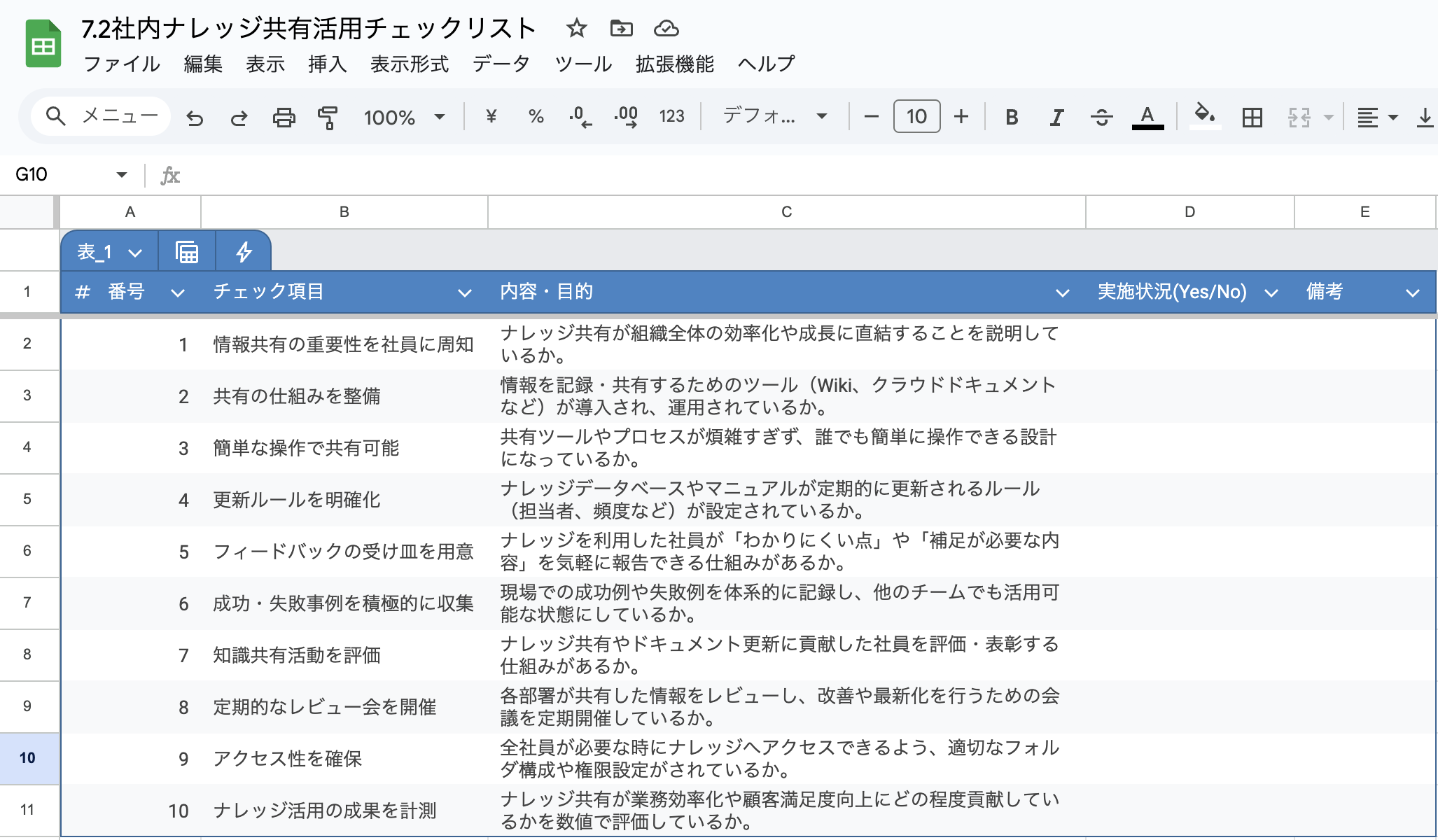

ツール以上に大切なのが「文化」です。

(1) 心理的安全性: 「未完成」を共有する勇気

「完璧な資料になってから共有しよう」とすると、スピードが落ち、結局共有されません。 「ドラフト段階でもいいから共有する」「失敗事例こそ共有する」ことが賞賛される文化が必要です。 「こんなこと聞いたら恥ずかしい」をなくすことが、組織学習の第一歩です。

(2) ギブ・アンド・テイクの評価制度

「知識を出した人」が損をしてはいけません。 ナレッジ共有数や、そのナレッジが「どれだけ他者に参照されたか」を評価指標に組み込み、ボーナスや表彰で報いる仕組みが不可欠です。

(3) 定期的な「棚卸し」と更新

古い知識はノイズになります。 「最終更新から1年経過した記事」を自動でアラートし、担当者に更新かアーカイブかを判断させる運用ルールを設けましょう。

*「社内ナレッジ共有活用チェックリスト」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

5. 具体的な導入事例

(1) ITサービスD社:AIチャットボットによる自己解決率向上

D社では、技術的な質問でベテラン社員の時間が奪われていました。 社内WikiとSlackの過去ログを学習させた社内専用AIチャットボットを導入。 「まずはAIに聞く」というフローを定着させた結果、自己解決率が向上し、ベテランへの問い合わせ件数が70%減少しました。

(2) 製造業E社:動画による技術伝承(デジタル共同化)

職人の技術継承に悩んでいたE社は、作業風景をウェアラブルカメラで撮影し、AIで字幕と要点を自動生成するシステムを導入。 言葉にしにくい「手元のカンコツ」が動画ナレッジとして蓄積され、若手の育成期間が半減しました。

まとめ

ナレッジマネジメントは、もはや「書類整理」ではありません。 組織の経験をデジタル資産に変え、AIというエンジンで増幅させ、未来のイノベーションにつなげるための経営戦略です。 「個人の知識」を「みんなの力」に変える仕組みを持つ企業だけが、変化の激しい時代を勝ち抜くことができます。

次回は、このナレッジの源泉となる「現場の事実」をいかに集めるか、「8.業務ヒアリングの基本」について解説します。 AI時代にあっても、最後は「人の声」を聞く力が問われます。効果的なヒアリング手法を学びましょう。

「社内のナレッジが散在している」「AIを導入したいが、学習させるデータが整っていない」といったお悩みをお持ちの方は、エスポイントまでお気軽にご相談ください。 貴社の状況に合わせた、無理のないナレッジマネジメント導入を支援いたします。

本シリーズの全体構成や他の関連記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」で確認できます。

補足コンテンツ(テンプレート・チェックリスト)

- ナレッジデータベース構築テンプレート

→ すぐに使える推奨カテゴリ(FAQ、トラブル事例集など)と運用ルール案。 - 社内ナレッジ共有活用チェックリスト

→ 心理的安全性の醸成や、評価制度への組み込みなど、文化面のチェック項目も網羅。

*テンプレートのPDF内にGoogle Spreadsheetのリンクがあります。適宜コピーの上ご活用ください。