中小企業が業務プロセス最適化を進めるうえで、欠かせないのが「作業手順書(SOP: Standard Operating...

2.業務一覧表の作り方|全体像を把握し改善の土台を作る

前回の記事「1.業務プロセス最適化とは?基礎知識とその重要性」では、業務プロセス最適化が「AI時代の生存戦略」であることを解説しました。 その実践に向けた最初の、そして最も重要なステップが 「業務一覧表(ビジネスプロセスインベントリ)」 の作成です。

多くの企業において、誰が何をしているか不明確な「ブラックボックス化」が、DXやAI活用の最大の障壁となっています。2026年の今、業務一覧表は単なる管理リストではありません。「どの業務をAIに任せ、どの業務を人間が担うか」を振り分けるための判断基準書としての役割を担っています。

本記事では、AI導入も見据えた現代的な業務一覧表の作り方、必須項目、そして効率的な作成ステップを解説します。これをマスターすることで、自社の業務を「データ」として扱えるようになり、改善速度が劇的に向上します。

(このサイトでは、中小企業が業務プロセスの最適化を実践し、持続的な成長を実現するための総合的な情報を提供しています。全体像や関連する記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」でご覧いただけます。)

目次

1. 業務一覧表の目的とメリット(AI時代の重要性)

業務一覧表は、組織全体の業務を「見える化」し、現状を客観的に把握するための強力なツールです。

- 全体像の俯瞰とリソース配分の最適化:

「誰が」「何を」「どれくらい」行っているかを一望できれば、負荷の偏りやボトルネックが一目で分かります。これにより、限られた人材をコア業務やイノベーション領域へ戦略的に再配置することが可能になります。 - 「AI導入候補」の自動抽出:

業務の手順、頻度、ルールなどが可視化されることで、「RPAで自動化できる定型業務」や「生成AIで効率化できる非定型業務(メール作成や要約など)」の判別が容易になります。逆に、現状が分からないままツールを導入しても、効果は限定的です。 - 属人化リスクの解消:

「Aさんしか知らない特殊手順」や「不要な承認ステップ」といった"業務の澱み"を洗い出し、標準化への足がかりを作ります。これは、労働人口減少時代において「誰でも回せる仕組み」を作るために不可欠な工程です。

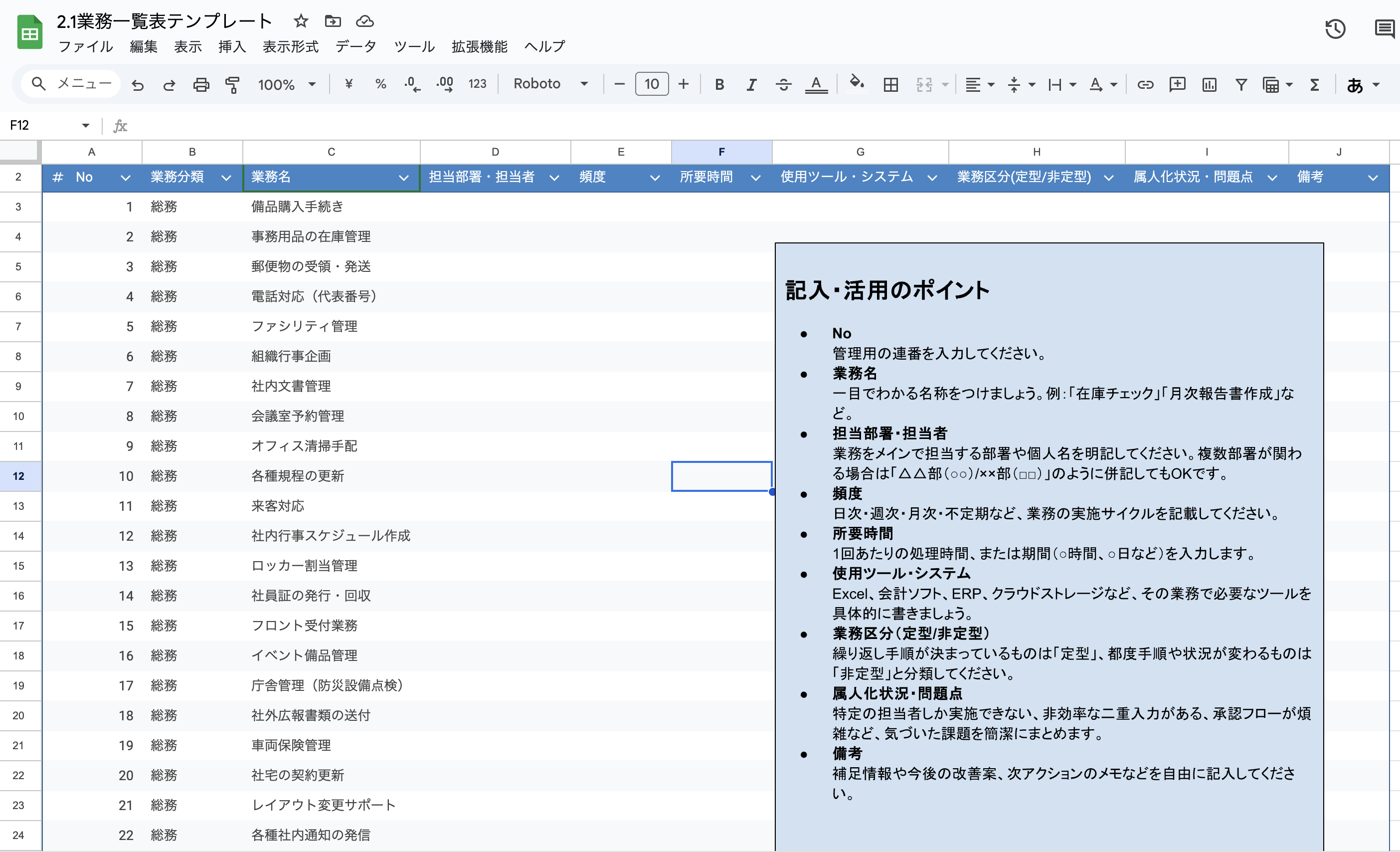

2. 業務一覧表に含めるべき情報項目

業務一覧表が「使えるデータ」となるためには、必要な情報を適切に整理することが大切です。特に将来的なシステム化やAI活用を見据え、以下の項目を網羅しましょう。

※「業務一覧テンプレート」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

- 大分類・中分類:業務をカテゴリー分けする(例:大分類「営業」、中分類「新規顧客対応」)

- 業務名:具体的かつ誰でもわかる名称(例:「新規見込み客への初回アプローチメール送信」)

- 業務の目的(Why):その業務の存在意義。「何のために行うか」が不明確な業務は、廃止候補の筆頭となります。

- 担当部署・担当者:主担当だけでなく、承認者や関与者も明記し、責任の所在を明確にします。

- 頻度・発生タイミング:RPA化の費用対効果を測る重要な指標です。(例:毎日、月末、不定期)

- 平均所要時間・工数:現状のコストを算出するための基礎データ。

- 業務区分(定型/非定型):AI活用の分水嶺です。判断が不要な「定型」はRPAへ、判断が必要だがパターン化できる「非定型」は生成AI支援へと振り分けます。

- インプット・アウトプット:情報の入り口と出口。ここがデジタルデータであれば自動化しやすく、紙であればOCR化などの前処理が必要と判断できます。

- 使用ツール・システム:API連携の可否などを判断するために重要です。(例:SFA、会計ソフト、Excel)

- 課題・属人化状況:「手順が複雑」「ミスが多い」などの現場の声を記録します。

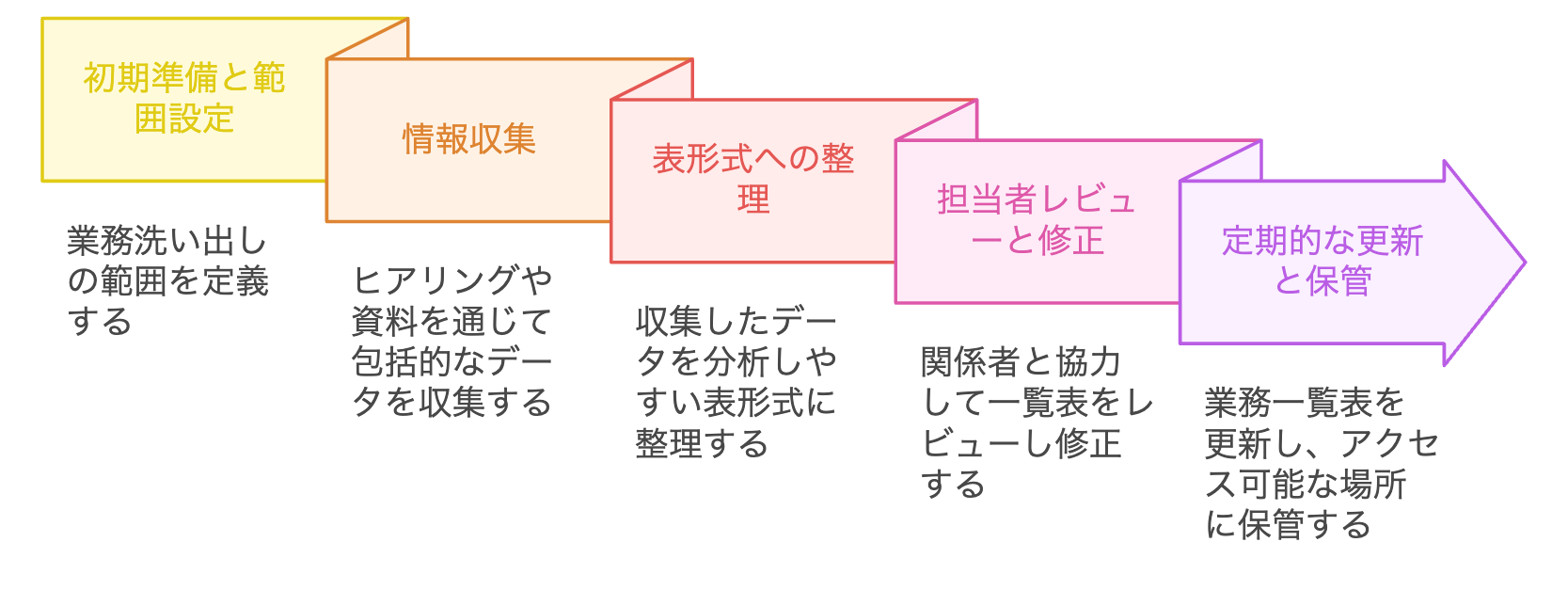

3. 業務一覧表作成の具体的ステップ

作成にあたっては、現場の負担を最小限に抑えつつ、正確な情報を吸い上げることがカギとなります。

(1) 初期準備と範囲設定

いきなり全社展開すると挫折しがちです。「まずは経理部門から」「定型業務の多い事務センターから」など、成果が出やすそうな部署からスモールスタートし、成功モデルを作ってから横展開するのが定石です。

(2) 情報収集(ヒアリング・プロセスマイニング)

従来の手法(ヒアリングや実態調査)に加え、現在は「プロセスマイニングツール」などを活用し、PCの操作ログから自動的に業務フローをあぶり出す手法も有効です。 アナログにヒアリングする場合は、質問リスト(※補足コンテンツ参照)を活用し、「評価のためではなく、業務を楽にするための調査」であることを強調して、現場の協力を引き出しましょう。

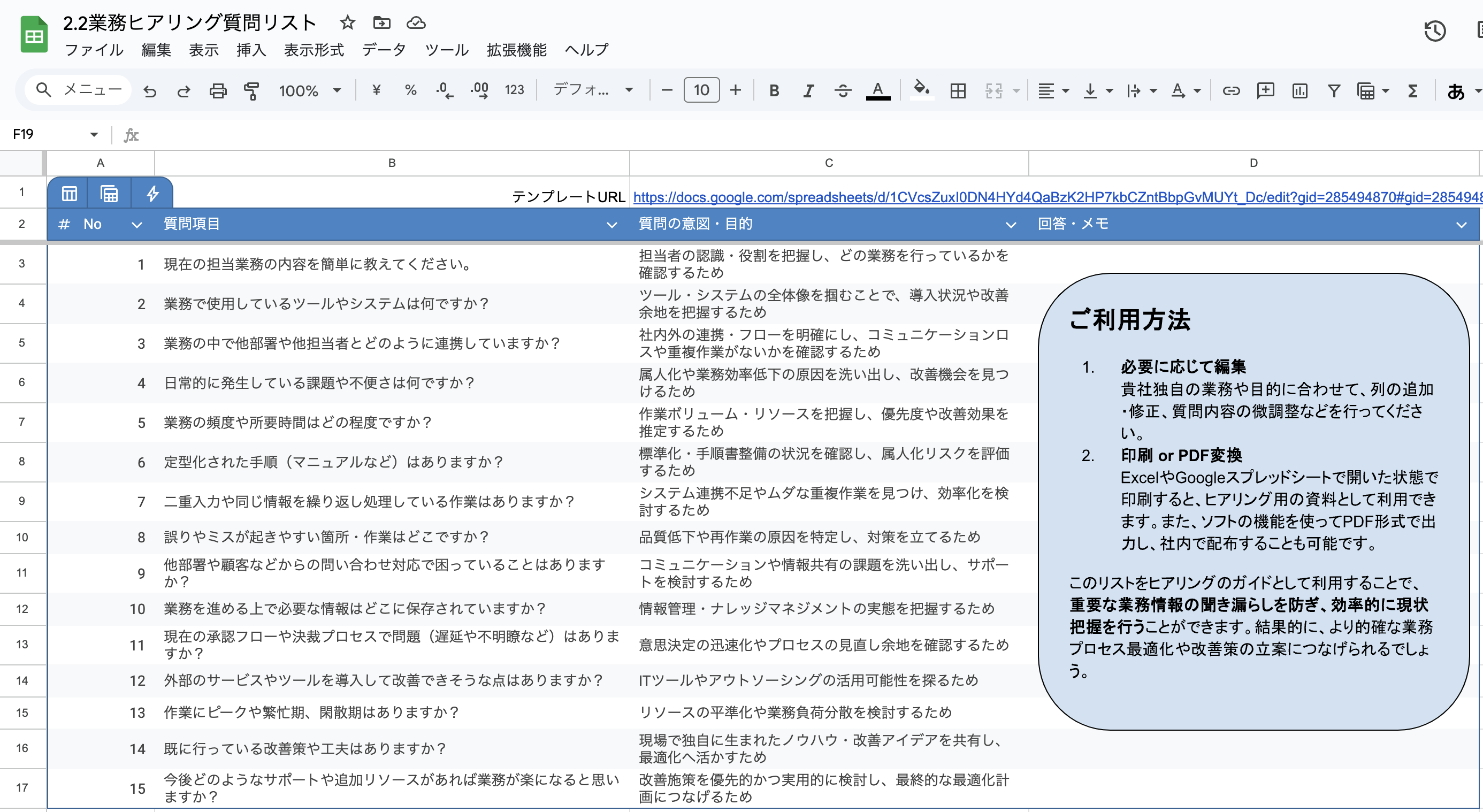

*「業務ヒアリング質問リスト」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

(3) 表形式への整理とデジタル化

収集した情報をスプレッドシートや専用の管理ツールに入力します。クラウドで共有できる状態で管理し、常に最新の状態を保てるようにします。

(4) レビューと深掘り

作成した一覧表を基に、関係者とレビューを行います。「この業務は本当にこれだけ時間がかかっているのか?」「実はもっと効率的なやり方があるのではないか?」といった議論が、最初の改善のきっかけとなります。

(5) 継続的なメンテナンス

業務は生き物です。一度作って終わりではなく、半年〜1年ごとの定期的な見直しルールを設けましょう。

4. 実務活用ポイントと成功事例

4.1 活用ポイント

- 断捨離の根拠にする:一覧表を元に「E(廃止)、C(結合)、R(入替)、S(簡素化)」のECRSの視点で業務を見直し、明らかに不要な業務を即座に停止します。

- DX投資の優先順位付け:工数が多く、かつ定型的な業務をRPA化候補リストのトップに据えます。数値的な根拠があるため、決裁もスムーズになります。

4.2 成功事例

- 事例1:専門商社A社

全社の業務一覧を作成した結果、各営業担当が個別に作成していた「見積書作成業務」の重複が判明。フォーマットを統一し、RPAで自動生成する仕組みを導入したことで、月間300時間の工数削減に成功しました。 - 事例2:コールセンターB社

問い合わせ対応業務を細分化して一覧化したところ、特定の質問への回答に多大な時間を要していることが判明。生成AIチャットボットを導入し、自己解決率を向上させることで、オペレーターの負荷を大幅に軽減しました。

まとめ

業務一覧表は、組織の「健康診断結果」のようなものです。これを作成することで、どこに病巣(非効率)があり、どこを鍛えれば(IT投資すれば)パフォーマンスが上がるかが明確になります。

次回の記事「3.作業手順書の作り方」では、洗い出した業務の中から重要なプロセスを選定し、誰でも同じ品質で実行できるようにするための「手順書(マニュアル)」の具体的な作成法を解説します。標準化の質を高めることが、AI活用の成功率を左右します。

業務一覧表の作成は、地道で根気のいる作業ですが、その効果は絶大です。もし「自社だけで洗い出すのが難しい」「客観的な視点で業務整理をしてほしい」とお考えの場合は、エスポイントまでお気軽にお問い合わせください。現状分析から改善実行まで、経験豊富なコンサルタントが伴走支援いたします。

本シリーズの全体構成や他の関連記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」で確認できます。

補足コンテンツ(テンプレート・チェックリスト)

- 業務一覧表テンプレート

→ 本記事で解説した項目があらかじめ設定されたテンプレート。ダウンロードして自社ニーズに合わせてカスタマイズし、即活用可能です。 - 業務ヒアリング質問リスト

→ 業務洗い出し時に担当者へ質問する際のサンプルリスト。聞き取りの効率を上げ、重要な情報を漏らさないためのガイドとして活用してください。

*テンプレートのPDF内にGoogle Spreadsheetのリンクがあります。適宜コピーの上ご活用ください。