4.平準化とは?意味と業務改善に向けた取り組み方

中小企業が業務プロセス最適化を実現するためには、「人」「モノ」「情報」の流れをバランスよくコントロールし、組織全体のリソースを適切に配分することが不可欠です。 これまでの連載では、業務一覧表や作業手順書を活用した全体像の把握と標準化の重要性に触れてきましたが、さらなる改善を目指すには、業務負荷の「ピークと谷」をいかになだらかに平らにするかが大きな鍵となります。

2026年の現在、ハイブリッドワークの普及や人手不足の深刻化により、この「平準化」の重要性はかつてないほど高まっています。 本記事では、平準化の基本的な考え方と目的を整理しつつ、生成AIによる需要予測やデジタルツールを組み合わせた「2026年版の実践ステップ」を解説します。

(このサイトでは、中小企業が業務プロセスの最適化を実践し、持続的な成長を実現するための総合的な情報を提供しています。全体像や関連する記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」でご覧いただけます。)

目次

1. 平準化の基本的な意味と目的

「平準化」は、トヨタ生産方式で培われた、業務量の繁閑の波を最小限に抑え、稼働を安定させる手法です。 当初は製造現場の概念でしたが、現在ではバックオフィスやIT部門など、あらゆる知的生産の現場で不可欠なリソースマネジメント術として定着しています。

平準化の具体的な目的

- リソースの有効配分:

繁忙期に無理をさせず、閑散期に遊ばせない。安定した負荷はミスの抑制と教育時間の確保に繋がります。 - 在庫・仕掛品の最小化:

製造やロジスティクスだけでなく、デジタルなタスク(未処理の申請やデータ)の滞留を防ぎ、キャッシュフローとスピードを改善します。 - 社員のウェルビーイング向上:

過度な残業や特定の社員への業務集中を防ぎ、バーンアウト(燃え尽き)を回避。定着率の高い組織を作ります。 - AI活用の土壌づくり:

業務が平準化されているほど、AIや自動化ツールは効率的に機能します。 波が激しい業務をそのまま自動化するよりも、平らにならしてから自動化する方がROI(投資対効果)が劇的に向上します。

2. 平準化を導入するメリット

平準化は、単なるコスト削減を超えて、組織の「適応力」を強化します。

- 属人化の解消:多能工化(マルチスキル化)が進み、「あの人がいないと動かない」というリスクが低減します。

- 予測精度の向上:業務が計画的になることで、来月、来期の見通しが立てやすくなり、先手の経営判断が可能になります。

- 顧客満足度の安定:繁忙期の急ぎ仕事による品質低下がなくなり、常に安定したサービスを提供できます。

3. 平準化の実践手法と注意点

平準化の実践において、最も重要なのは「現状の可視化」と「チーム間連携」です。

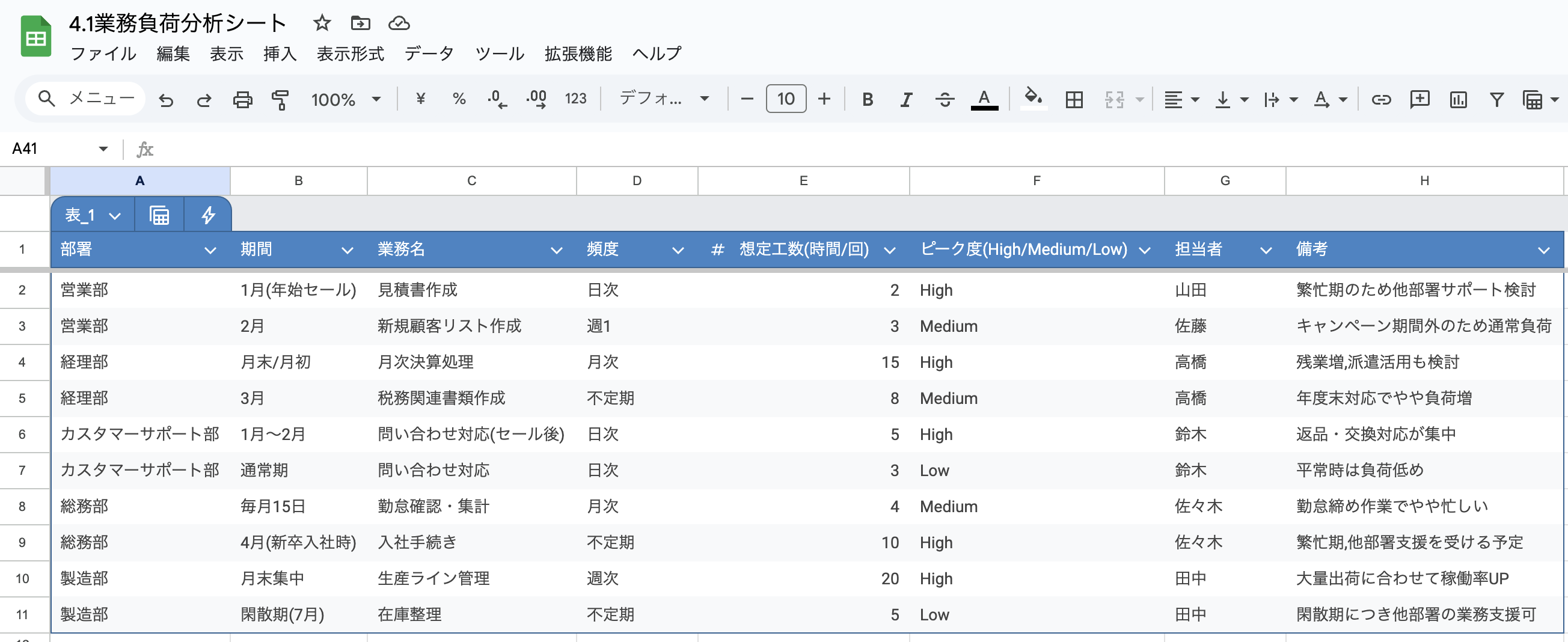

(1) 業務の分解と可視化

「業務一覧表」や「作業手順書」を基に、各タスクの所要時間と発生タイミングを整理します。

*「業務負荷分析シート」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

💡 2026年のTips:AIによる「予測型平準化」

これまでは過去の経験則で負荷を予測していましたが、現在は蓄積された業務ログをAIに分析させ、「来週の火曜日に発生するピーク」を事前に予測することが可能です。ピークが来る前にタスクを分散させる「攻めの平準化」が実現できます。

(2) 多能工化(マルチスキル化)

一部の人にスキルが集中するのを防ぎます。

💡 2026年のTips:

動画マニュアルやAIチャットボット(社内Wiki)を整備しておけば、専門外のスタッフによる「スポット的なサポート」が容易になり、部署を跨いだ応援体制が作りやすくなります。

(3) 外部リソース(BPO)の戦略的活用

どうしても自社リソースだけでなだらかにできない「季節性の山」は、アウトソーシング(BPO)で吸収します。

(4) 注意点:一方的な押し付けを避ける

平準化は現場の協力なしには成立しません。「なぜこの業務を分散させるのか」という目的を共有し、評価制度やインセンティブと連動させることが成功の要です。

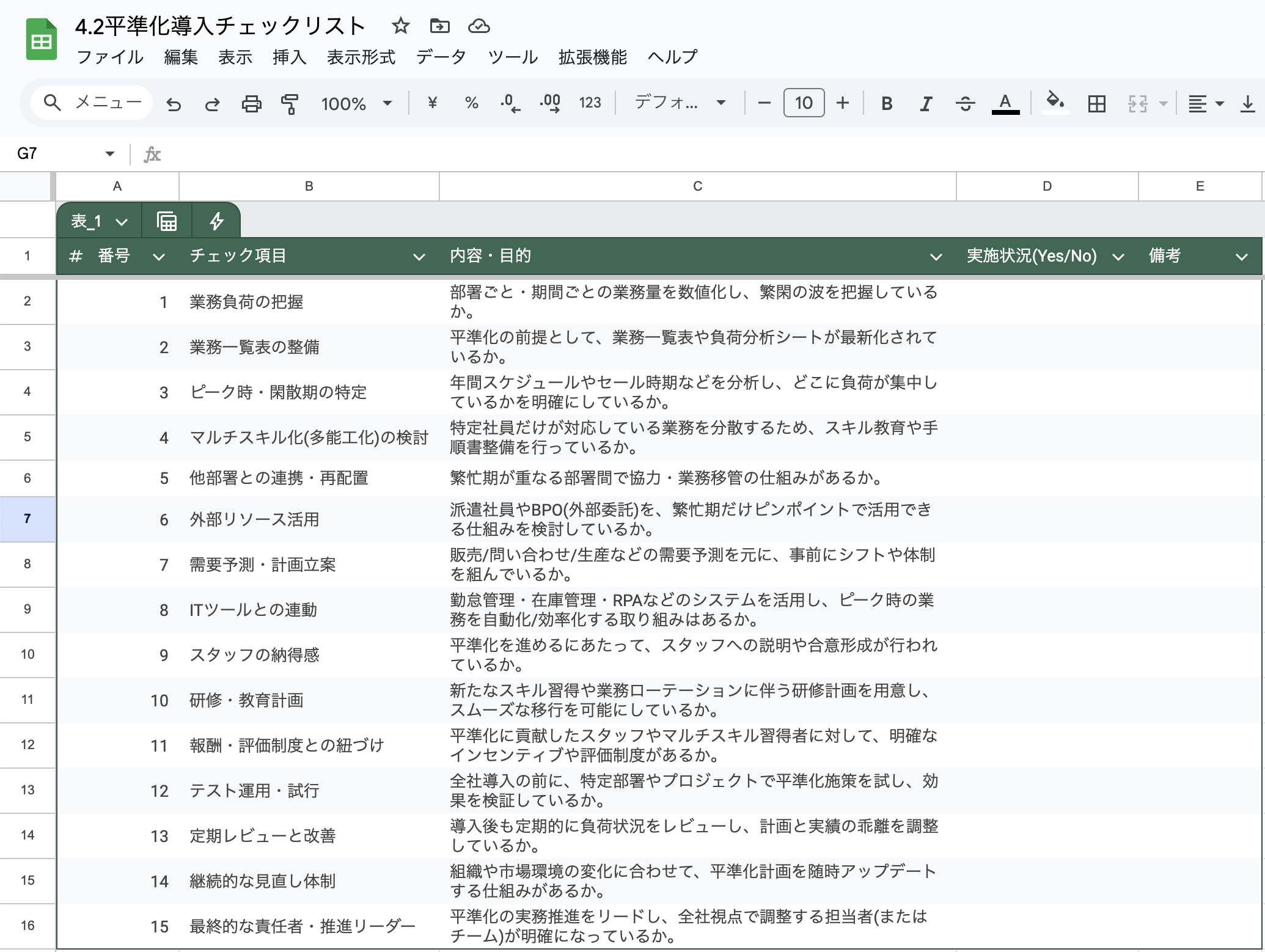

*「平準化導入チェックリスト」は、記事末尾の補足コンテンツからダウンロードいただけます。

4. 成功事例:業務の負荷分散で得られた成果

(1) 季節変動対応の事例(アパレルEC)

セール時の受注・出荷集中を避けるため、セール期間の分散と、カスタマーサポート部門による軽微な出荷サポート体制を構築。結果、ピーク時の残業が40%削減され、誤出荷トラブルも解消しました。

(2) 生産スケジュール最適化の事例(製造業)

「月末集中」を廃止し、週単位の計画生産へと移行。仕掛品が半分以下になり、キャッシュフローが劇的に改善。空いた時間で設備の予防保全が進み、機械停止リスクも激減しました。

(3) バックオフィスのチーム間連携事例

月初に集中する給与計算などの一部工程を、閑散期の異なる部署へ移管。組織横断的な「ヘルプデスク体制」を構築し、特定個人への心理的プレッシャーを大幅に軽減しました。

まとめ

2026年の平準化は、単なる「ならし」作業ではありません。 人間が最も付加価値の高い業務に集中し、AIや外部リソースが変動を吸収する「スマートな組織づくり」そのものです。 不透明な市場環境、激しい需要変動の中で、平準化という強力な基盤を持つ組織こそが、持続的な成長を手にすることができます。

次回は、標準化した手順をより効果的に運用するための「5.マニュアル作成のコツ」にフォーカスします。

自社に最適な平準化プランの立案や、リソーシングの最適化、AIツール選定など、より具体的な導入支援が必要な場合は、エスポイントまでお気軽にお問い合わせください。貴社の現状に寄り添った実行可能なプランを共に作り上げます。

本シリーズの全体構成や他の関連記事は「業務プロセス最適化ガイド|全15ステップで基礎から応用まで」で確認できます。

補足コンテンツ(テンプレート・チェックリスト)

- 業務負荷分析シート

→ 部署や時期ごとの業務量を数値化するためのテンプレート。 - 平準化導入チェックリスト

→ 施策実行時の抜け漏れを防ぐための導入確認リスト。

*テンプレートのPDF内にGoogle Spreadsheetのリンクがあります。適宜コピーの上ご活用ください。